- 広告プランナーの ひらまり さんの「売れるチラシの作り方」Zoomセミナーを受講しました。

- チラシ作りだけでなく、情報の伝え方全般にわたって参考になったので、後半に自分用のメモをまとめておきます。

- 自分なりの理解なので、ひらまりさんのセミナーの構成とは順不同で、ニュアンスも違っています。

オリジナルにご興味がある方は、Xの「ひらまり🌼広告プランナー(hiramari8)」さんをフォローしてみてください。

1. ひらまりさんの「売れるチラシの作り方」Zoomセミナーとは?

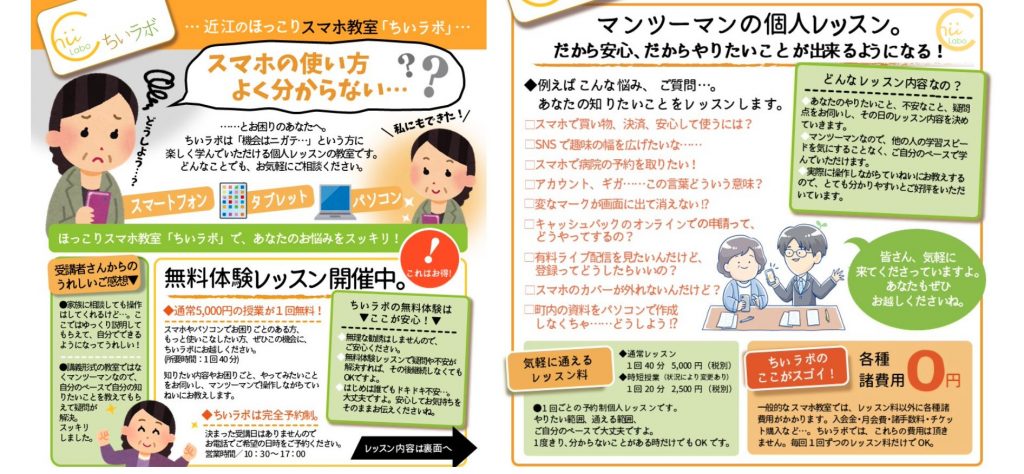

今回 参加を決めたのは、店頭で配布しているパンフレットの構成などを練り直すヒントがほしかったからです。

前回のセミナーは大会議室でしたが、今回は8名までオンラインセミナー。

顔の見える距離感で2時間たっぷり学ぶことができました。

当日の内容はこんな感じ。

・チラシ作り、広告を作る時に大切なこと

2024年4月・5月「売れるチラシの作り方」Zoomセミナー受付中。 | 株式会社スタジオ・ディライト

・費用対効果の高いチラシを作る5つの手順

①情報整理 ②企画 ③広告原稿ライティング ④デザイン ⑤チェック

・チラシを出す前に気をつけること

・今のチラシをどう変えたらいい?

添削ワンポイントアドバイス

・まとめ…チラシ作りに必須の秘訣

・Q&Aコーナー

「チラシの作り方」のセミナーですが、「情報を使える」や「教える」という全般にわたって示唆を受けることが多く、授業作りの参考にもなりました。

今後のアクションとしては、(1)パンフの内容を文章に起こして順序構成を考え直すことと、(2)実際の生徒さんに見せて反応を聞いてみる、というのを意識してやってみようと思います。

ひらまりさんには、以前にもチラシ添削をしていただきましたことが、ある程度 自分なりに試して教わり直すと、また別の角度で基本を学べますね。

2. チラシという広告媒体の前提条件

2.1. 読者の「わがまま」を推理する

どんなにデザインで目立っても、書きたいことをチラシに書いているようではダメ。

チラシの向こうには「心ある人」がいるので、その人に合わせた情報に変換しなければ受け取ってもらえない。読者は広告に囲まれていて、基本的には煩わしいと感じているが、自分に必要な情報は得たいとも思っている。こんな中で読んでもらうためには、その人がどんな人で何を求めているのかという状況を推理して、相手にとって知りたい情報と結びつけるという作業が必要になる。

2.2. チラシはコミュニケーションの道具

チラシ作りで大事なのは、アートではなくツールであるということ。

つまり、美しさよりも正しく情報が伝達できるかということが大事。チラシの目的は読者に購買への行動を促すこと。やり過ぎなくらいわかりやすく、読者に次の行動を促していく必要がある。

2.3. どこを切り取っても大丈夫なように(チラシのモノ性)

チラシは人の手元に残り、人に手渡される可能性もある媒体。

なので、それだけを見て何のチラシなのかわかるように完結させる必要があります。慣れないうちは、意外とそれを見ただけではどこのチラシかわからないものを作りがち(特にお店の名前や種類が抜けやすい)。

3. チラシ作りの下ごしらえ

3.1. 頭で考えない、紙の上で考える

すぐにチラシを作り始めない。

まず思ったことを文字に書き出す手順が必要。それは頭の中だけだと自分の「粗」に気づけないから。面倒でも書き出してみると、必ず新しい発見がある。

3.2. 人に振り付けをする(チラシのシナリオ)

チラシには必ず「シナリオ(脚本)」がある。

つまり、1つのゴールがあり、ストーリーに沿って役者を動かす。誰が、誰に、何を伝え、どのようなことを想像させて、どう行動させるのかというのが、シナリオ。はじめはシナリオは思い浮かばなくても、他の広告を見て分析していくとトレーニングできる。

個人的には「人を動かすコード」と捉えました。

きちんとプログラムしないと、動いてくれないのですね。

3.3. どれも1対1のラブレター

対象者層は徹底的に絞り込むことが大事。

つい「印刷代がもったいない」と思って、いろんな人に対してアプローチしたくなる(あるあるですよね…💧)が、あれこれ詰め込むのは逆効果。一見もったいなくても、対象層ごとにチラシを作り分ける方が、不思議なことにかえってコスパが良い。実際にその商品・サービスの利用者になりそうな知人を思い浮かべて、その人に見せるつもりで作るとリアリティーが生まれる。

3.4. コンセプトが決まると細部が決まる

整理した情報をもとにチラシのコンセプトを考えるのが、1番クリエイティブな作業。

コンセプトは、チラシやサービスで生み出したい「世界を形作る」こと。世界が決まれば、チラシ作りの細かなルールが導き出される。例えば、どういう色使いにするか、フォントを選ぶかというのは、この「世界」から決まってくる。

この「チラシのコンセプト」というのは、まだ理解できていません。

キーワードなのか、イメージなのか。

たぶん、漫画の「ちいかわ」と「スラムダンク」では、自ずと絵柄が違ってくる背景にあるものだとは思うのですが。

4. チラシを作っていく

4.1. はじめに言葉ありき

チラシは二次元媒体だが、実はその基本になっているのは一次元の文章。

なぜなら、人は同時に複数の情報を処理できず、どんな人も必ず1つ1つ順に読むから。チラシの情報は、その同等の文章に置き換えることができる。

言語イメージを元に実体化していくんですね。

AIがプロンプトから画像を生成するのと似たような処理をしているのかも(もっと高次だと信じたいですが)。

4.2. 起承転結の構造でレイアウトする

ただし、実際のチラシでは視線誘導を意識して配置されている。

横書きの場合、左上から右下へと流れるのが自然。チラシのシナリオを伝えるには、伝えたいことパーツに分けて、起承転結の構造に当てはめて組み合わせるのが効果的。相手の興味を惹き、相手にとってのベネフィットを喚起して、それが自分の商品やサービスによって提供できることを示し、最後にこちらへのアクションを教える。チラシのシナリオを相手を起点に並べ替えると、起承転結にできる。

4.3. デザインはイメージを喚起する武器

一番はじめに目に飛び込んでくるのが、タイトルやキャッチコピー。

必ず読者目線のタイトルになっているか点検する。素人のチラシだと、お店側が言いたいタイトルになっていることが意外と多い。

大事なのは読者に知識ではなくイメージが伝わるか。「ぷるぷる」や「すっきり」などのオノマトペは、読者の感性に直接働きかけるイメージ作りの必殺技。

また、色やフォントの使い分けも無言のうちにイメージを伝えてくれる(暖色系や寒色系、丸いフォントや角張ったフォントなど)。色の数は、3つ選んで意味をもたせるとメリハリが出る(メイン・サブ・アクセント)。フォントも、タイトルと本文の2つが基本。

5. チラシを仕上げる

5.1. もどかしいけど「素人意見」を聞く

チラシを作ったら、第三者にチェックしてもらうのが大事。

特にこの場合は、業界に詳しくない人、いわゆる「素人意見」ほど役に立つ。こだわってチラシを作ったほど読み取ってもらえていないことにショックを受けるが、それはチラシを作っていると気づかないうちに「自分の中の常識」が紙面から省かれているから。

5.2. 行動を妨げる不安への気遣い

問い合わせが少ないと魅力の伝え方が足りなかったと考えがちだが、それだけではない。

読者は意外とちょっとした不安で、問い合わせをためらっている。例えば、自分がお店に予約する立場を想像するとわかるが、何時ごろなら電話ができるのかといった些細なことで踏み出せないもの。不安を解消する情報がチラシに具体的に盛り込まれているかで反応率が変わる。

5.3. 不安なまま呼び寄せる代償

不安を煽るキャッチコピーには注意が必要。

確かに効果があるが、不安だけで集客をするとネガティブな感情のお客さんを呼び寄せてしまいがちだから。不安を喚起したらチラシ紙面の中で伏線を回収する。そうすれば、ポジティブな気持ちで問い合わせを受けられる。

ネット広告だと不安や射幸心を煽るようなものが多いですが、印象は良くないですよね。