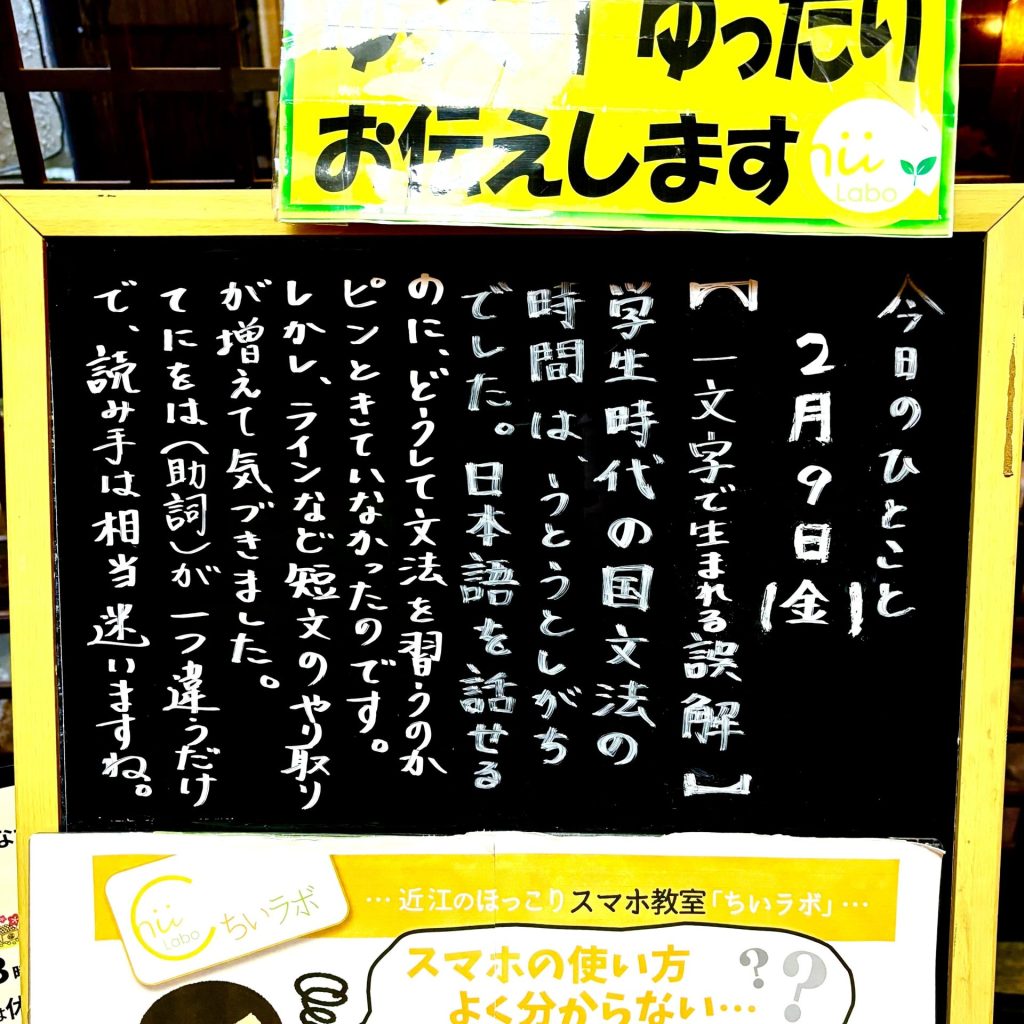

学生時代の国文法の時間は、うとうとしがちでした。

日本語を話せるのに、どうして文法を習うのか

ピンときていなかったのです。

しかし、ラインなど短文のやり取りが増えて気づきました。

てにをは(助詞)が一つ違うだけで、読み手は相当迷いますね。

![[Chrome拡張機能]「文章校正と表記ゆれチェックツール」を入れてみた](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2023/05/image-14-11-320x198.jpg)

[Chrome拡張機能]「文章校正と表記ゆれチェックツール」を入れてみた

ブログで文章を書いていると、微妙な「表記ゆれ」で迷うことがあります。例えば、「サーバー」か「サーバ」か、などです。どちらが「正解」とかではないですが、文章名入れではなるべく同じルールで表記できると読みやすいです。「自分のルール」として明確になっていない点もあるので、ツールで確認する方法を検討してみました。表示しているページを校正できるブラウザ拡張機能、WordPressプラグイン、有料の校正サービスなどを見比べてみて、まずは取り入れやすい「文章校正と表記ゆれチェックツール」と...

ChatGPT と Wikipedia と Siri(検索スタイルはどうなる?)

ChatGPT や Bard などの チャット生成AI(会話AI) が話題です。どんな質問にもすぐに回答する AI の登場は、情報検索にとってある種の「革命」的な出来事です。しかし、便利な反面、その取り扱いについて懸念点も指摘されています。ただ、これまで情報検索の歴史を振り返って見てみると、すでに同様のことを経験していることにも気づきます。完全に信頼できる情報源などない(インターネット黎明期のWikipedia)会話AI の場合、その情報の「信憑性」が問題になります。AI の...

なるべくChatGPTの不正確な回答に気づくコツは?

ChatGPTの回答との付き合い方は、インターネット情報と一緒です。つねに誤情報の可能性を念頭において、吟味する必要があります。とくに、ChatGPTは、暗黙のうちに「答えがある」と考えて回答するので、未知のことへの回答は推測が含まれています。技術は真新しいけど、リテラシーの基本は一緒だね。本当に答えがある質問なの?(生成:ジェネレーティブ)ChatGPTに質問するときには、注意しなくてはいけない性質があります。それは、ChatGPTは「質問者の言うことを否定しない」というこ...

当たり前だけどプログラミング言語の教科書は進歩している(『スッキリわかるC言語入門』のアプローチ)

インターネットを見ていたら、たまたま「堅苦しいCの教科書に疲れたらー」という広告が目に止まりました。刺さるキャッチコピーだと思いました。今回は、『スッキリわかるC言語入門』のアプローチをもとに、プログラミング言語の進歩について考えてみます。ポイントC言語も使いやすくなっている。開発環境の準備も手軽になっている。常識は変わるもの。書籍のPR記事ではありませんが、興味があれば手にとって見てください。「堅苦しい教科書」ではないこちらが広告の大きいサイズです。本もネット広告を出すんだ...

QRコードを読み込むと、関連記事を確認できます。