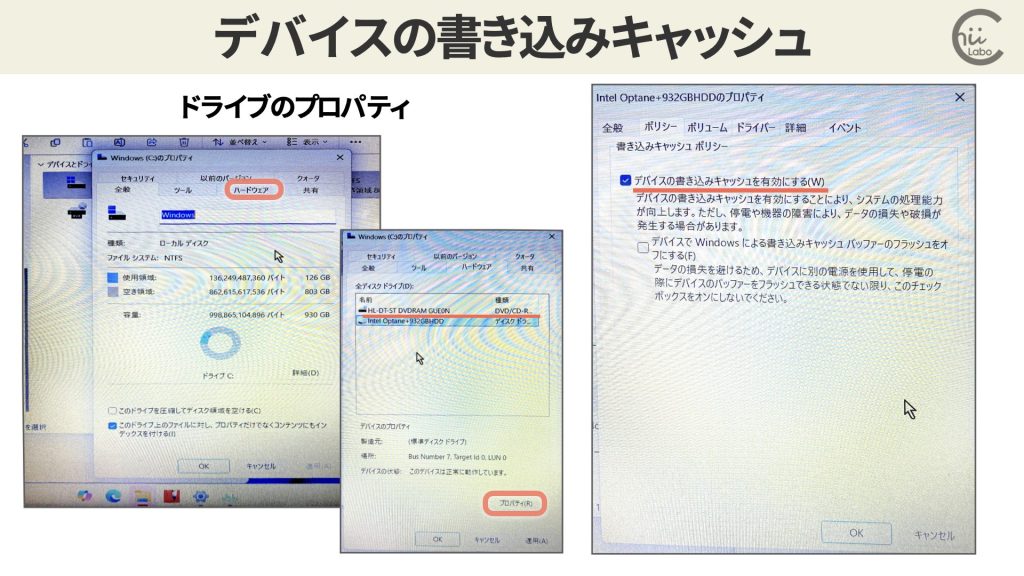

- Windowsの「書き込みキャッシュ」は、データを一時的にメモリに保存してからストレージに書き込む機能です。

- パソコンの動作が速くする設定ですが、停電時にデータが失われる可能性もあります。

- また、キャッシュフラッシュをオフにすると、より長期間メモリを保存領域として利用します。

![[Windows]「デバイスの書き込みキャッシュ」の有効化とは?](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2020/09/instructor-m.png)

「書き込みキャッシュ」は有効で、「フラッシュをオフ」は無効で使うのが一般的です。

1. Windowsの「書き込みキャッシュ設定」について

Windowsの設定には、「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」という機能があります。

この設定を有効にすると、データを一時的にメモリに保存してから記憶装置に書き込むため、パソコンの動作が速くなります。

1.1. メモリとストレージ

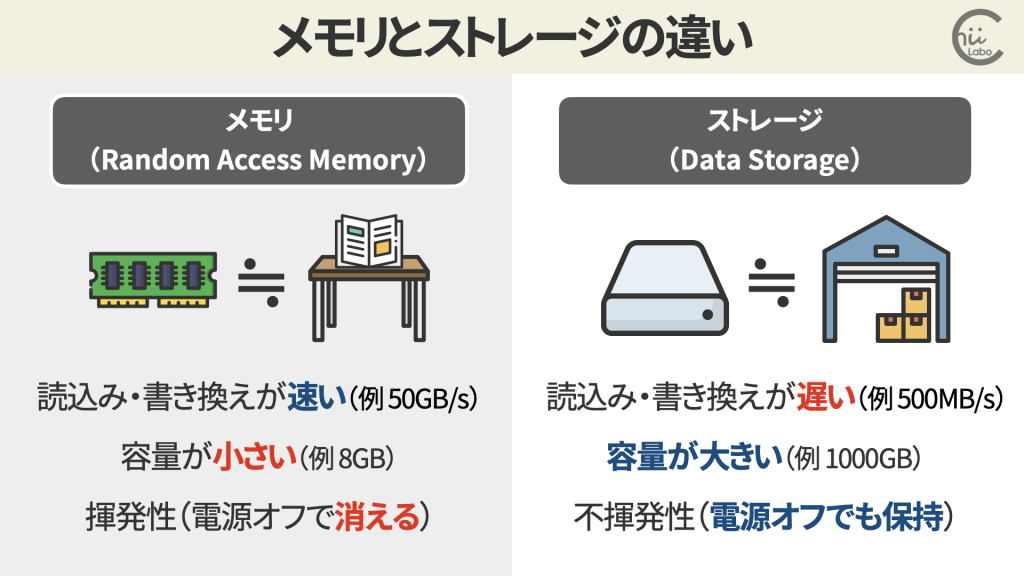

これは、メモリ(RAM)とストレージ(HDDやSDD)の設計の違いに起因します。

メモリ(RAM)はとても高速で、1秒間に10〜50GBのデータを処理できます。

一方、ストレージは比較的遅く、ハードディスクの場合は1秒間に数百MB程度。

ただし、ストレージも進化していて、最新のNVMe SSDだと5GB/sほどの処理速度になっています。

1.2. Write-ThroughとWrite-Back

コンピュータは、データを保存するときにメモリとストレージを組み合わせて利用します。

その方式には、Write-ThroughとWrite-Backという2種類があります。

Write-Through方式では、データをメモリとハードディスクなどに同時に書き込みます。

この方式は安全性が高く、データが確実に保存されます。

ただし、保存に時間がかかるため、パソコンの動作が遅くなります。

一方、Write-Back方式では、

- まず文書データを高速なメモリに一時保存します

- パソコンはすぐに次の作業に移れます

- その後、バックグラウンドでメモリからハードディスクにデータを少しずつ書き込みます

ただし、メモリ上のデータは「揮発性」なので、停電や機器の故障などで失われてしまう点には注意が必要です。

書き込みキャッシュを有効にすると、このWrite-Back方式になるわけです。

書き込みキャッシュを無効にすると、ファイルを保存するたびに、直接ハードディスクに書き込みます。

そのため、保存処理の間、パソコンの動作が遅くなったり、一時的に固まったりすることがあります。

2. 書き込みキャッシュバッファーのフラッシュをオフ

また、「デバイスでWindowsによる書き込みキャッシュバッファーのフラッシュをオフにする」という設定もあります。

これは、データサーバなど向けの設定で、一般の家庭やオフィスでの利用には向いていません。

「フラッシュ」とは、メモリ上の一時データを確実にハードディスクに書き込む作業のことです。

「フラッシュをオフにする」設定を有効にすると、自動的なフラッシュが行われなくなるため、データはより長くメモリ上に留まることになります。

そのため、システムの反応はより速くなりますが、停電時のデータ消失のリスクは高まります。

UPS(無停電電源装置)を使っている場合や、データの安全性よりもシステムの速度を重視する場合に有効な設定なのです。

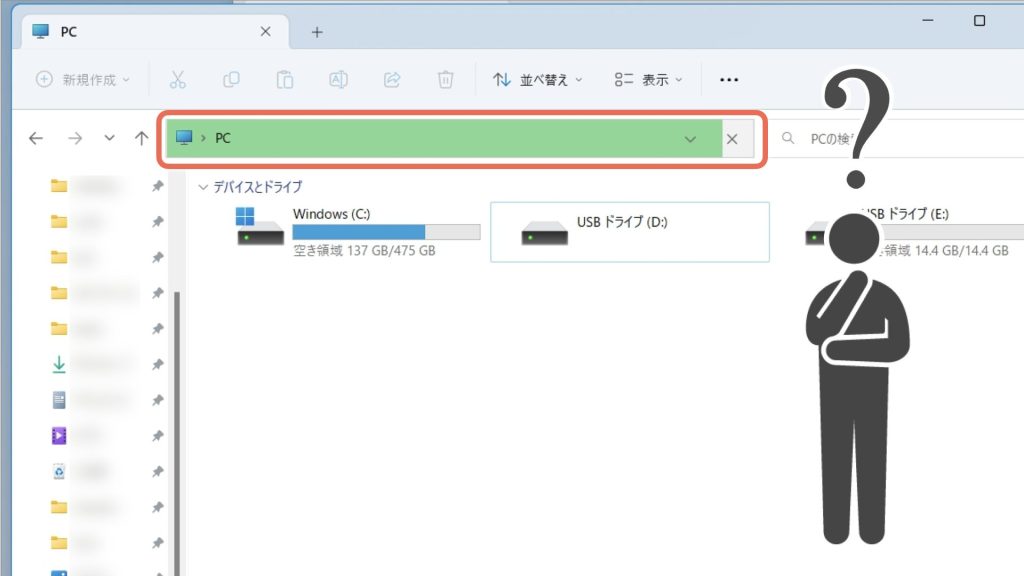

3. 「安全なデバイスの取り外し方」とキャッシュ

USBメモリなどの外部機器の「安全な取り外し」機能は、書き込みキャッシュと関係しています。

たとえば、1GBの大きなファイルをUSBメモリにコピーする場合:

- Windows上では数秒で「コピー完了」と表示されることがあります

- しかし実際には、バックグラウンドでUSBメモリへの書き込みが続いています

- この状態でUSBメモリを抜くと、ファイルが壊れる可能性があります

そのため、「コピー完了」と表示されても、むりやりUSBメモリを抜くと、データが破損してしまうことがあります。

「安全な取り外し」を実行すると、USBメモリへの新しいデータの書き込みが停止されるだけでなく、メモリに残っている書き込みキャッシュもすべてデバイスに書き込みます。

また、最後に、デバイス内の一時保存データを整理します。

じゃあ、書き込みキャッシュをオフにしていれば、「安全な取り外し」をしないでいいの?

理論上はそうですが、現実には「安全な取り外し」を実行するのが無難です。

というのも、最近のUSBメモリやポータブルSSDには、デバイス自体にキャッシュ機能が搭載されているため、Windowsの書き込みキャッシュ設定とは独立して動作しているからです。

また、まだアプリケーションが開いたままのファイルがある可能性もあります。

「安全な取り外し」は、使用中のファイルの有無もチェックしています。

![[Windows]「デバイスの書き込みキャッシュ」の有効化とは?](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6-47-1024x576.jpg)

![[Windows 11]検索ボックスの日替わりイラストがいらない(検索ハイライト)](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6-33-1024x576.jpg)