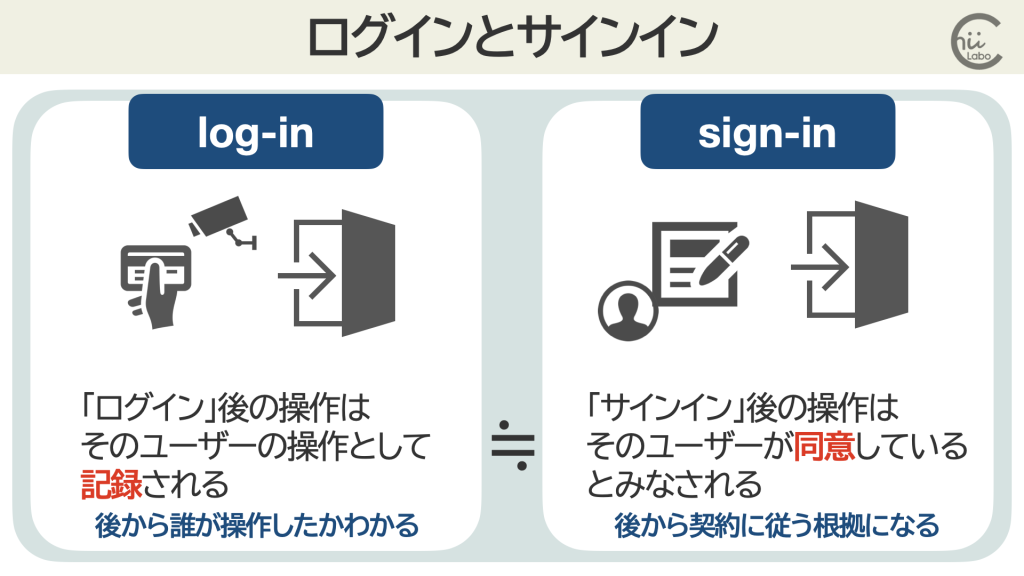

IDとパスワードを入力することを「ログイン(log in)」あるいは「サインイン(sign in)」と言います。これはほとんど同じ操作のことで、細かな用語に違いを気にしないでも大丈夫です。

1. ログとサイン

もとはどういう言葉なの?

「ログイン」の「ログ」は、「記録」のことです。

つまり、「ログイン」は、「記録開始」を意味しています。

「サインイン」の「サイン」は、「署名」のことです。

つまり、「サインイン」は本人確認の部分、

「ログイン」は資格の記録の部分に注目した言い方なわけです。

どちらかというと「ログイン」の方が古く、「サインイン」の方が新しい用語です。

1.1. 大型コンピュータの共同利用と責任

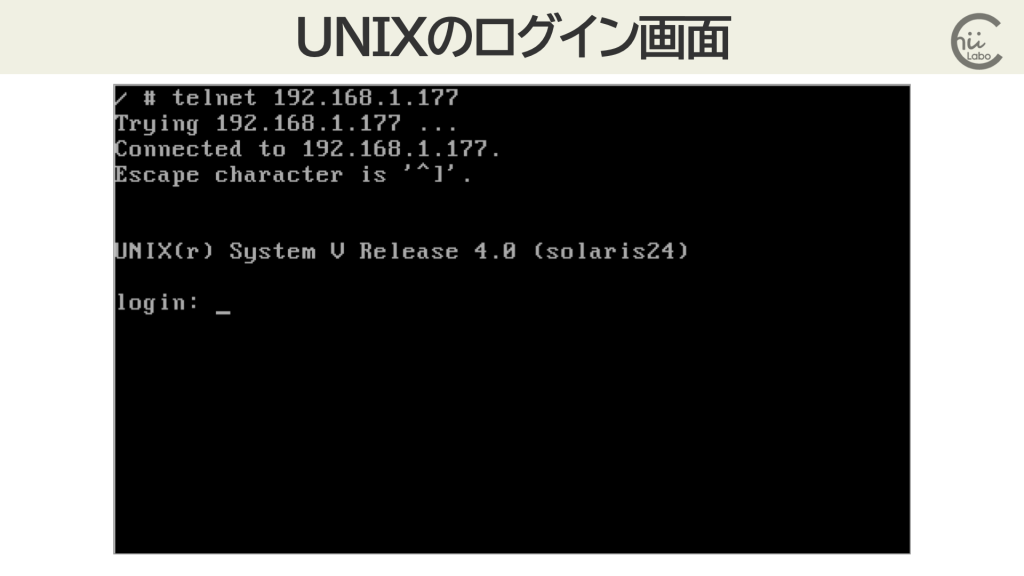

特に昔の大型コンピュータでは、複数の人が共同で利用することが多かった(今でも)ため、「ログイン」という言葉が使われました。

このようなコンピュータには、企業などの機密情報も保存されるため、情報管理の必要が生まれました。それが「ログイン」です。

ID(ユーザー名)とパスワードを入力すると、「このあとの操作はそのユーザーの責任です」と記録したことになります。

いわば「機密保管庫への入場記録」ですね。

操作の履歴も記録されます。また、そのユーザーの資格・責任で機密情報などにもアクセスできるようになります。

たまに「企業で不正アクセスがあった」などと発覚することがありますが、この「ログ」があるからです。誰が、いつ、どんな情報にアクセスしたか、記録されているのです。

1.2. コンピュータの個人利用の時代へ

しかし、その後 パソコンやスマホが個人で利用することが増えていくと、「誰が利用中なのか記録する」という意味合いは減りました。

個人のパソコン・スマホの場合、パスワード入力を必要とする主な目的は、他人に勝手に使われないための「ロック」です。

パソコンにも一人のユーザーしか登録しないため、あまりユーザー名を意識しなくなりました。

つまり、実際の操作では、ユーザー名はそのままで、パスワードだけを入力するケースが増えたわけです。

ちなみに、Windows では、もともと「ログオン(logon)」という用語が使われていました。

Windows 8から、PCのログイン操作とMicrosoftアカウントのサインイン操作が共通化されて、「サインイン画面」と呼ばれるようになりました。

2. インターネットでの個人情報

もう一つの変化は、インターネット サービスの普及です。

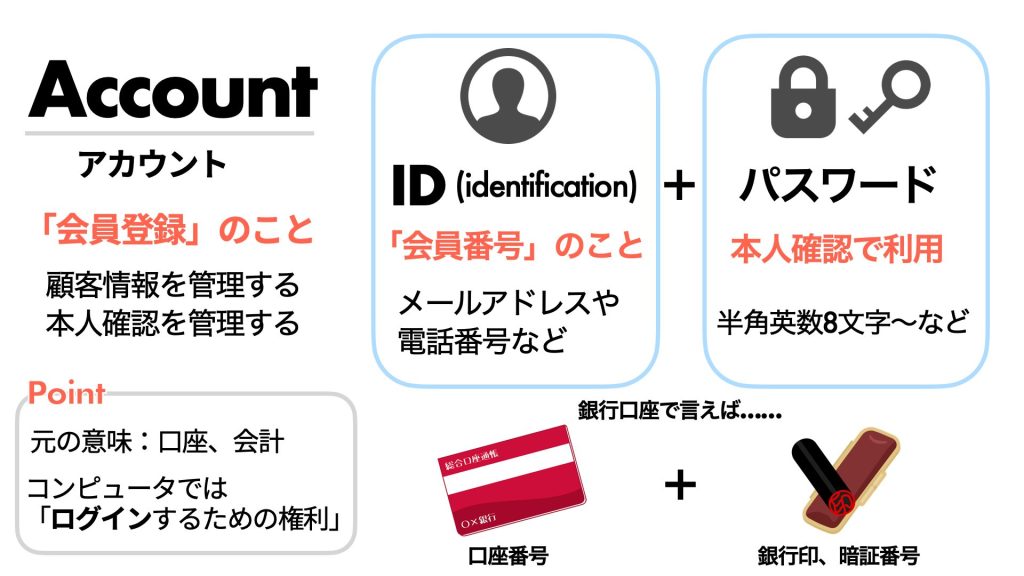

インターネットでは、多数の人がそれぞれのパソコン・スマートフォンなどを介して、サーバコンピュータにアクセスします。すると、利用者の個人情報は、本人だけが表示できるようにする必要が生まれます。

そこで、サービス利用前にID・パスワードの入力が必要になります。

アカウント管理です。

2.1. インターネットでの契約

また、インターネットの買い物などでは、「契約への同意」があります。

ここでも「誰の操作なのか、本当に本人の操作なのか」という確認が必要になるのです。

通常の契約書では「署名」や「押印」の部分ですが、インターネットでは IDとパスワードを入力することで、「本人確認した」とみなすことになります。

コンピュータにとって「パスワード」は「署名(サイン)」代わりになります。

署名は筆跡で、パスワードは秘密の記憶で、本人かどうかを確認します。

こうなると「ログ」よりも「サイン」の部分が重要になったわけです。

そのため、「サインイン」という言葉を目にすることが増えました。

3. 時代の変化と慣例

つまり、同じID・パスワードの入力操作でも、元々は「いまコンピュータを操作しているのは誰か」を記録開始するという「ログイン」から、時代の流れとともに「コンピュータの操作に責任を持つ」という「サインイン」に役割が変わってきたわけですね。

もちろん、慣例的にそのまま「ログイン」という言葉が使われることも多いため、今でも使われる頻度は半々ぐらいです。

例えば、

Windowsの起動画面やiPhone(Apple ID)などは「サインイン」、

GoogleやInstagram、LINEなどは「ログイン」、

という用語を使用しています。

Amazonでは、「サインイン」も「ログイン」も両方とも使われていました。

あんまり、細かい言い方の違いを気にしなくていいんだね。

こちらもどうぞ。

![[Chrome] ハードウェア アクセラレーションとHDCP【GPUとコピーガード】](https://chiilabo.com/wp-content/uploads/2023/01/image-3-1024x576.jpg)